「予備校開始の4月は元気ですが、6月頃から段々行かなくなり、夏期講習はつまみ食い。

10月以降は一度も行かずにそのまま受験。それで案の定入試で落ちて、4月はまた元気。

うちの息子は、毎年毎年それの繰り返しです」

受験浪人引きこもりの相談事例

予備校不登校という恒例行事

今や不登校なる現象は特段珍しいものでもなく、どこの学校でも小・中学校ならクラスに最低一人、多いと五人前後は常時存在しています。高校中退からの通信制転校も日常的な話で、もはや不登校を認識していない人の方が珍しくなってきました。

一方、不登校が話題になる何十年も前から、事実上の不登校が存在し続けるおかしな環境が二つだけありました。「大学」と「浪人生予備校」です。

2000年以前と比較すれば、現在の大学生は劇的に勉強するようになりましたが、それでもコマ数の少ない私大文系のスカスカっぷりは健在ですし、一年生で最も勉強せずに遊んでいるのは医学部医学科の学生です。任意性があるが故に、事実上の「公認不登校」とも言える状況が大学にはあり、それについて殊更咎める人はそう多くありません。

「まあ、中退だけはするなよ? 適度にサボって遊ぶのが大学生ってもんだ」

という意識が大人の側にもあるのと同時に、入学は難しく卒業が楽な日本の大学故に、人生の難関の一つを突破した余裕も相まっているのでしょう。

一方、その最大の関門を突破していないにもかかわらず、大量の不登校を生み出すのが「浪人生予備校」です。最大手の駿台予備校にせよ河合塾にせよ、今でも秋口になると出席率が半分以下になる授業はザラですし、特にそれに対して周囲がアレコレいうこともありません。懸念は誰もが共有しているものの、その総数があまりに多い点に加え、「勉強しないのは自己責任」がアプリオリ(前提又は与件として疑うべきでないこと)の空間においては、不登校の問題視自体が見当違いなのです。

ただ、難関を突破し、大学に入学してからのモラトリアムなら何ら問題無いのですが、突破前からモラトリアムに引っかかると少々厄介です。

2通りある予備校不登校生の主張「自分で勉強する」

浪人生が予備校に通わなくなるときに使うフレーズの代表格が、「授業の意味が無いので、自分で勉強する」です。

親「最近予備校行ってないけど、大丈夫なの?」

子「自分で勉強した方が効率的なんだよ」

や、

学生A「あの先生の授業意味無いよな」

学生B「無い。絶対に自分で勉強した方が速い」

等が分かりやすい例でしょうか。

一方、この「授業の意味が無いので、自分で勉強する」の実態は2通りあり、同じ言葉で表現されていても、実情は全く異なります。

一つは、「当人の能力が十分に高く、授業の内容はほぼ全て把握しているので、自分で勉強した方が効率的」という群で、事実この場合は自主学習に重きを置いた方が効果的です。「(授業のレベルが低すぎて時間の無駄になるので、)自分で勉強する」という、優秀な人間特有の合理的判断の結果として出力される言葉で、何ら反駁の余地はありません。

ただ、一般的な予備校はスタート段階で学力順にクラス分けされているため、このような事態は発生しにくく、実例としては、「予備校の内部事情が良く分からず、好成績だったにもかかわらず、実力よりも遙かに下のコースを選んでしまった地方在住の上京組」や、「クラス分け試験が受験出来なかった、或いは体調が悪くて変なクラスに配属されてしまった場合」に限定されます。また、学習領域の全体像が幅広く把握出来ているならそもそも浪人しないため、東大や京大、医学部、私大なら早慶狙いの最上位層以外では、事実上ほぼ発生しないというのが実情です。「自分で勉強する」と主張する群の中では、多く見積もっても5%程度の存在でしょう。

一方、圧倒的多数を占める残りの95%が、「当人の能力が授業に全く追いつかず、授業に参加しても成長が見込めないため、自分で勉強せざる得ない」群です。こちらのルートに陥ると、ほぼ確実に成績は落ち、良くて平行線、最終的には勢いのある現役生に抜かれて、前年度とさして変わらない成果しか出せません。

彼等の言う「自分で勉強した方が良い」という言説は、能力不足を原因とした落ちこぼれ以外の何物でも無いのですが、優秀な5%の「自分で勉強する」姿を片目で見ているためか、彼等の姿勢に仮託しつつ、同時に惨めな自身をカモフラージュ出来る丁度良い口実になっています。同時に、予備校無視で学習の裁量権が全て自分一人に移るため、無限にサボることも出来る一方、まがりなりにも「勉強する」と言いつつそれらしい姿勢も見せるため、家族が口を極めて咎めるのも困難です。能力的に足りておらず、上手い解決策が無いまま現状打開にもがき苦しむ一部の浪人生にとって、「自分で勉強する」というフレーズは、親も友人も先生も、そして何より自分自身さえ誤魔化し、チョロまかすことの出来る願っても無い魔法の言葉なのです。

とは言え、実際は何ら学習していないのですから、ツケは早々に回って来ます。一年に満たない浪人生活においてツケに気付いたときには既に手遅れで、その頃にはもう授業など聞いても何ら理解出来ないレベルにまで転落してしまっています。逃げ場の無さ故、ますます「自分で勉強する」に固執するようになると、また来年の浪人が見えてきます。一般的には、浪人生が「自分で勉強する」と言い出したら、既に状況はかなり悪いと判断した方が良いでしょう。

何故予備校不登校が生まれるのか?

ところで、特に怠惰でもなく熱意もあるのに、「自分で勉強すると主張して」失敗を繰り返す浪人生の約75%には、「高校在籍時に基礎学力の養成をサボっていたため、予備校の授業が理解出来ていない」という共通点があります。(特にこれは下積みに長い時間が必要となる数学と英語でより顕著です。)

標準的な予備校の、特に難関大学向け講座は、高校における十分な基礎学力を前提として授業が進みますが、全ての学生が高校時代に真面目に授業に取り組んでいたとは限りません。高校時代の積み重ねがない学生は、概して教科書や教科書傍用問題集のような基本学習を飛ばしており、ベースが無いまま予備校での難しい授業に向き合うことになります。

ただ、予備校で扱う教材を見てみれば分かりますが、例えば、50分の授業で扱える数学の問題はせいぜい大問2つ分、小問に分けても6つが限度で、それ以上は時間上の制約から実施が困難です。基礎的な内容を扱う講座もあるにはありますが、予備校の学習スパンは基本一年単位で、高校のような三年単位での学習は想定されていません。そのため、基礎系講座でさえどうしても急ぎ足になり、充分な説明がなされないまま、発展的な課題に繋げざる得ない状況が続きます。

予備校に通っている学生なら、その大半は大学に進学しようと最低限の熱意は持っているはずですが、基礎力0の状況ではその熱意が成果に結びつくことはありません。熱意がありながらそれが実を結ばないのは、彼らのやる気不足や能力不足が原因ではありません。ただ、ゆっくり着実に基礎力を養成する時間が無い点、そしてその深刻さを彼等が認識出来ていない点が原因なのです。

予備校不登校・引きこもりになった際の家族による対処法

上記のように、予備校不登校の直接的な原因は、基礎学力の不足にあります。目の前で展開されている授業が充分に理解でき、自分の血肉となっている日常を実感しながら、それでも尚予備校をサボろうとする学生はほぼいません。大多数は、授業を理解出来ないからサボるようになるのであり、この点を勘違いすると対処も遠回りになってしまいます。

予備校不登校は、未来への絶望感と綺麗に正比例して悪化し、最終的に引きこもりへと繋がります。友人関係や恋愛事情など、他者を介在する引きこもりならまだ人生の糧にもなりますが、学習不振程度で発生する引きこもりなど、何の涵養にもなりません。ただの時間の無駄であり、人生の浪費です。

予備校不登校・引きこもりになった場合、まず一度予備校の進度は置いておいて、現段階でどの基礎部分に穴があるかチェックして、その穴埋め作業を最優先に行うようにしましょう。学習が原因の引きこもりは、学習方針の転換だけであっさりと解決します。対策の範囲を無闇に拡大することなく、ピンポイントで叩くようにしましょう。

逆に、彼らに対してやってはいけないことは、予備校不登校・引きこもりの原因を、やる気のなさや能力不足に帰結させることです。やる気が無いから、能力が足りないから予備校に行かなくなるのではありません。基礎力が無いからやる気が出ず、現在の授業で能力不足が指摘され、それが結果として予備校不登校を誘発するのです。予備校不登校における原因の圧倒的多数は、基礎力の欠如だと認識しておきましょう。

家族側としては、どうしても結果部分を叩きがちですが、因果関係を取り違えてしまうと解決するものも解決しません。まずは現状を糾弾するのではなく、基礎学力に穴がないか、丁寧な総点検をしてみてください。おそらくこれだけで。 予備校不登校の8割近くの問題は解決するはずです。

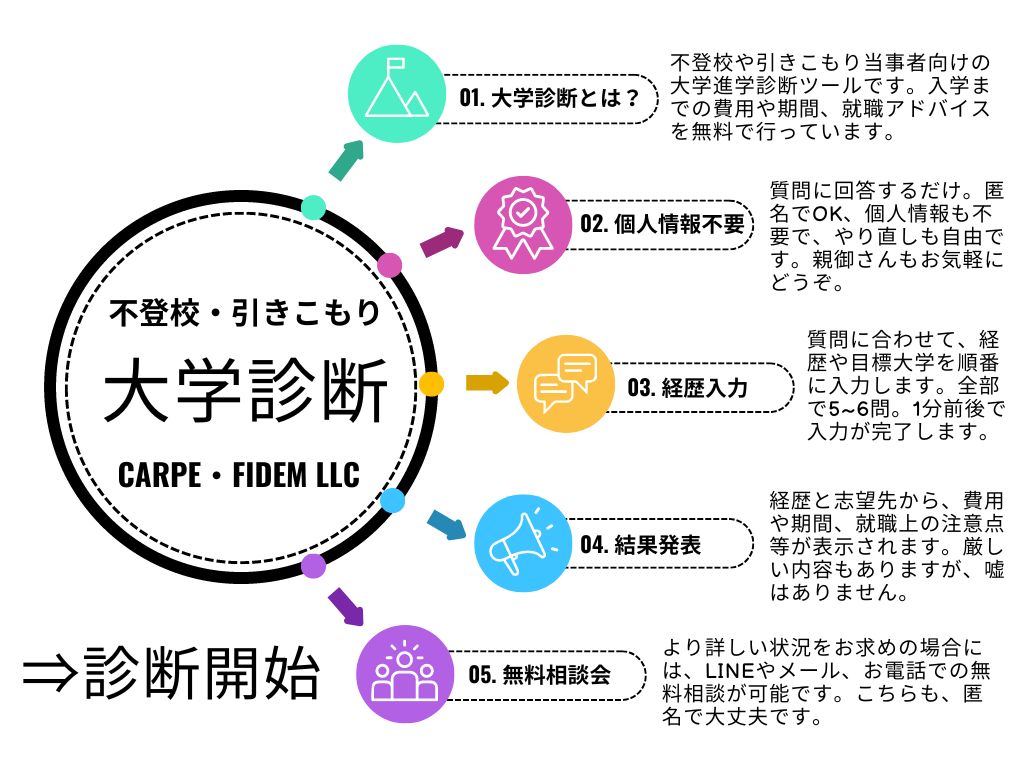

一方、基礎の重要性が分かっても、その具体的な対処が分からない場合には、一度それだけに特化した解説を受けた方が、何年も無意味な浪人を繰り返すよりは最終的に安く仕上がります。例えば、CARPE・FIDEMでは以下のような講座がありますが、これは上記のようなトラブルに特化して対策を行っています。

参照:「不登校中退予防講座概要」

「学問に王道無し」ではありませんが、受験勉強程度の話でも王道はありません。地道に、可能な限り最速で進めるにはどうしたら良いか検討してみるようにしましょう。

予備校不登校を生まないための事前対策

発生してしまった場合は、残念ながら後手で対処するしかありませんが、予防出来ればそれに越したことはありません。では、予備校不登校・引きこもりを生まないようにするためには、どうしたらよいのでしょうか?

まずは上述したように、「入学前の段階で充分な基礎学力があるかどうかチェックすること」が大切です。完璧である必要はありませんので、最低限教科書と教科書傍用問題集の基本問題がスラスラ解けるか確認してから予備校の講座を選ぶようにしましょう。仮に難関大向けの講座だとしても、これが出来ているだけでかなりの問題が解決します。逆に、基礎力が無いのに難しい講座は受けても、自己満足以上のものは何も得られません。まずは、自分の現在地を正確に把握するようにしましょう。

基礎力を確認したら、次に気をつけるべきは「予備校入学段階で自分の実力を遥かに超えた講座を選択しないようにすること」です。実力よりもやや上程度ならば、基礎の補足を同時並行して進めることも出来、大問題にはならないのですが、実力と講座レベルの間にあまりに大きな乖離があると、基礎の埋め作業を並行して行うことが出来ません。選んだ瞬間から受験失敗が確定してしまいますので、くれぐれもご注意を。現段階で基礎力不足が明白なら、それに相応しい講座を、逆に余裕があるなら、積極的に難関大学向けの講座を狙っていきましょう。

3つ目は、「現在の実力と最終目標大学との距離を確認し、本当に一年で仕上がる距離感なのかどうか確認すること」です。例えば、高校の基礎学力0の状態から、一年で医学部合格はほぼ不可能です。かなり処理能力の高い子でも、ベースが0なら平均的には二年かかりますので、その場合は最初から医学部向けの講座を取るのではなく、最初の一年目は基礎学力養成を前提とした優しめな講座をメインとし、二年目から本格的に医学部受験向けの講座を着手する方が安全です。要は、上る階段の段差を緩くして、上りやすくするのです。人間の成長にはある程度の相場感覚があり、それ以上のものを求めても無理なものは無理です。相場が分からない場合には、実際に学習指導している先生に確認し、無理な設定をしていないかチェックして貰いましょう。

最低限この三点を抑えるだけで、予備校不登校・ひきこもりはかなりの部分が回避出来ます。現段階で当該トラブルが発生している場合には、三点のどこに問題があるのか確認し、適宜修正するようにしてみて下さい。

折角やる気も熱意もあるのに、空回りして成果が出ずに引きこもりになってしまっては、当人も家族も気の毒ですし、優秀な人間が引きこもり化して失われてしまっては、社会全体にとっての損失にも繋がります。やる気と熱意に相応しい成果を手にし、無事来年度の合格を勝ち取って欲しいと思います。

最近のコメント